メニュー menu

肘部管症候群

肘部管症候群とは|共立総合整骨院

日常生活の中で、「小指と薬指がしびれる」「物をうまくつかめない」「肘の内側がジンジンする」といった症状を感じたことはありませんか?

その症状、もしかすると「肘部管症候群(ちゅうぶかんしょうこうぐん)」かもしれません。

肘部管症候群とは、肘の内側を通る「尺骨神経(しゃっこつしんけい)」が圧迫または引き伸ばされることで、手指にしびれや筋力低下が生じる神経障害です。進行すると、小指側の筋肉がやせてしまい、日常生活に支障をきたすこともあります。

特に相模原市内でも、デスクワークやスマホ使用時間の増加、野球やテニスなど肘を使う動作が多い方に増加傾向にあります。

肘部管症候群の種類

肘部管症候群には、主に以下の2つのタイプがあります。

・神経圧迫型

骨の変形や靱帯の肥厚、筋肉の過緊張などにより、尺骨神経が肘部で圧迫されて症状が出るタイプです。

変形性関節症やガングリオン、外傷の後遺症などが原因になることもあります。

・神経牽引型

肘を頻繁に深く曲げる動作(寝るときに肘を曲げる、長時間スマホを持つなど)により、神経が引っ張られて慢性的に負荷がかかるタイプです。

どちらのタイプでも、症状が進行する前に早期の対応が大切です。

肘部管症候群の原因|共立総合整骨院

肘部管症候群の発症には、日常的な習慣や体の使い方が深く関係しています。

・長時間の肘の屈曲姿勢(スマホやデスクワーク)

・スポーツ(特に野球・テニス・バドミントンなど肘を使う競技)

・加齢による肘の骨変形や靱帯の肥厚

・打撲・骨折などの外傷歴

・姿勢の悪さによる神経の過剰な緊張

特に相模原市のようにリモートワークやIT業務が多い地域では、無意識のうちに肘部管症候群のリスクを高める生活スタイルになっている方も多く見受けられます。

肘部管症候群の対策・予防方法

肘部管症候群の予防には、日頃から肘の使い方や姿勢を意識することが大切です。

・肘を曲げたまま長時間作業しないよう意識する

・デスクワーク時は肘を90度以下に曲げないよう調整

・肘への圧迫を避ける(寝る時の姿勢にも注意)

・ストレッチや軽い運動を日常的に取り入れる

・肘の内側を圧迫しない衣類を選ぶ

また、肘を温めることで血流が良くなり、神経や筋肉の緊張も和らぎます。

整骨院でのアプローチ法|共立総合整骨院

当院(共立総合整骨院・相模原市南区)では、肘部管症候群の施術にも力を入れています。

当院では、以下のような施術プログラムで根本改善を目指します。

1.神経周囲の筋肉・筋膜の緊張緩和

手技療法で尺骨神経の走行部位(肘〜前腕〜手指)の筋肉を丁寧にほぐし、神経への圧迫を和らげます。

2.肘・肩・姿勢全体のバランス調整

神経だけに注目するのではなく、肩・頚椎・胸郭の動きや姿勢全体を評価・矯正します。

姿勢改善は、肘部管症候群の再発予防にも非常に重要です。

3.電気療法(ハイボルト・微弱電流など)

神経伝達の回復を促すために、炎症やしびれの部位に適切な電気刺激を施します。

4.テーピングや肘サポーターの提案

日常生活で肘に負担がかかりにくいようサポートアイテムもご提案しています。

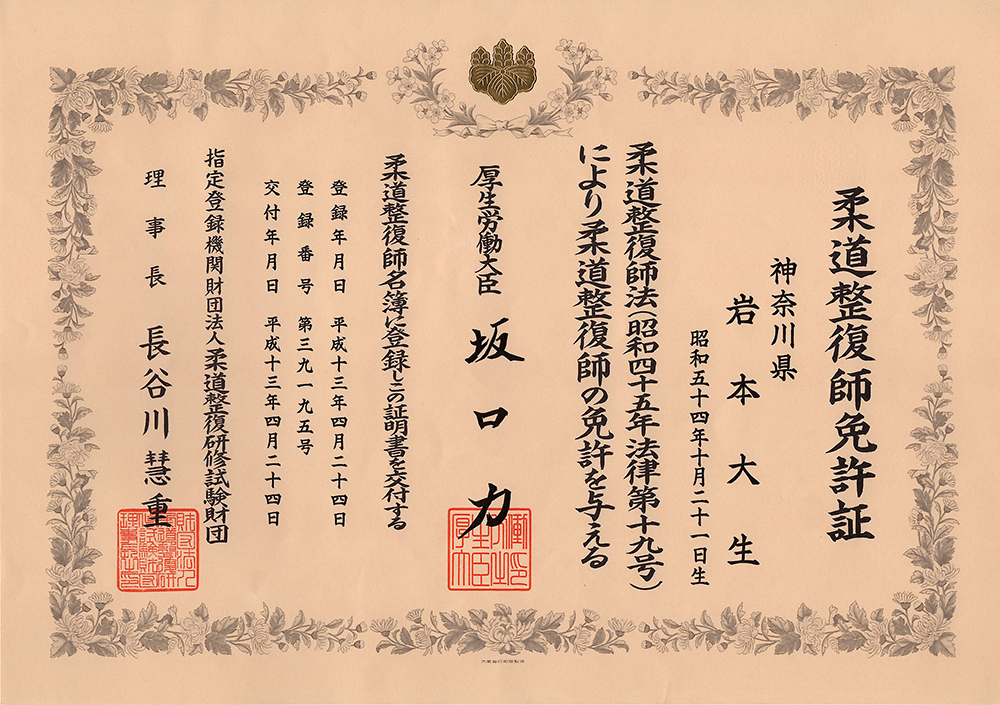

これらの施術は、国家資格保有者が一人ひとりの状態に合わせてオーダーメイドで対応しております。

「肘のしびれ 整骨院」「肘部管症候群 町田 厚木 八王子」などのキーワードでお探しの方は、ぜひ当院にご相談ください。

ご自宅でできるセルフケア|共立総合整骨院

肘ストレッチ(1日2〜3回)

・肘を伸ばした状態で、反対の手で手のひらを下に向けて指を軽く手前に引きます。

・肘の内側が心地よく伸びているのを感じながら15〜20秒キープ。

温熱療法

・タオルを温めて肘の内側に当てることで血行促進。

・お風呂でも肘をしっかり温めるようにしましょう。

寝る姿勢の工夫

・肘を伸ばした状態をキープできるよう、タオルやクッションを活用してみてください。

・ナイトサポーターも有効です。

手指の運動

・グー・パー体操や、小指〜薬指を独立して動かす運動を取り入れて、神経の働きを活性化しましょう。

最後に|早めの対処が改善のカギです|共立総合整骨院

肘部管症候群は、放置すると症状が進行してしまい、手術が必要になることもあります。

しかし、早期に適切な施術とセルフケアを行えば、多くの場合は手術せずに改善可能です。

町田、厚木、八王子で、

「手のしびれが続く」「小指に違和感がある」「肘がうずく」といった症状にお悩みの方は、

共立総合整骨院までお気軽にご相談ください。

よくある質問|共立総合整骨院

Q1. 肘部管症候群とはどんな病気ですか?

A1. 肘の内側を通る尺骨神経が圧迫され、指のしびれや力が入りにくくなる症状です。

Q2. 厚木市・八王子市・町田市にある共立総合整骨院で施術可能ですか?

A2. はい。神経圧迫を和らげる姿勢・筋肉調整を行います。

Q3. 指先のしびれも関係ありますか?

A3. はい。特に小指・薬指に症状が出やすいです。

Q4. 病院で手術を勧められましたが、整骨院で改善できますか?

A4. 軽度〜中程度なら施術で改善が見込める場合もあります。

Q5. 再発防止にはどうすれば良いですか?

A5. 姿勢改善と肘の使い方を正すことで再発リスクを減らせます。